百済と対抗 帯方郡の取り合い

後燕と対抗 遼東半島の取り合い

この境目は400年あたり、このあたりを境として、以前は百済、以後は後燕との戦い

である。この基本を踏まえていく。

領土的野心が強かった「広開土王」の名前から見て、「倭」の追撃なの記事など、まったく書くにあたいしないだろう。倭を追撃して新羅を助けたとしても領土的に得にならぬ。

[百済]を追撃して帯方奪還

後燕から遼東を奪取

歴史的にみて、致命的に抜けているのは鮮卑系との(例 後燕-鮮卑慕容」)との戦いである。前燕は元来、遼河下流にいて、高句麗が南下するに、真っ先の敵!!

「倭」を「後燕」と読み替えて見ると、

燕を遼東から蹴散らすことで、遼東を奪い領土拡張に努めたことが見えてくる。402年、高句麗は「後燕」から「遼東」を獲り、668年 高句麗滅亡まで、高句麗の領土となる。

「倭」=「後」 すり替え説

広開土王石碑文 抜粋 岩波文庫から引用

通説では袋小路に入っているが、加耶古代史観で、

以下のように読み替えると、全てが明らかになる。これにいたった経緯は別項に。

解決のポイントは2点

倭--→ 「倭」を「後燕」と解釈 ⇒ この項ではここに重点をおく。 後燕の本拠地は (百残、新羅とも遼東にある。即ち、それの誕生したころの故地)倭と書いてあるのは、実は「後燕」のことである。

「倭」と「後」は字体は良く似ているし、

-------------------------------- ------------------------

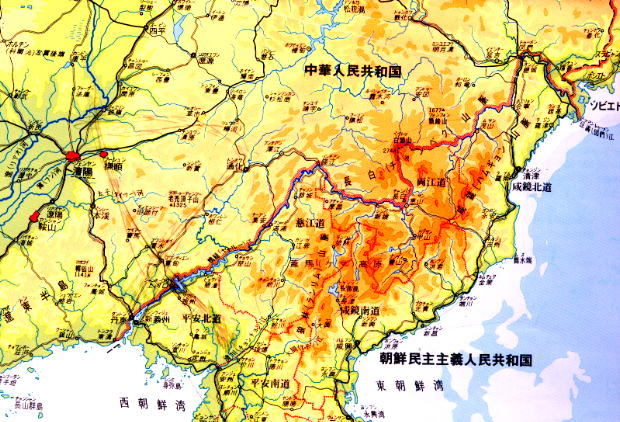

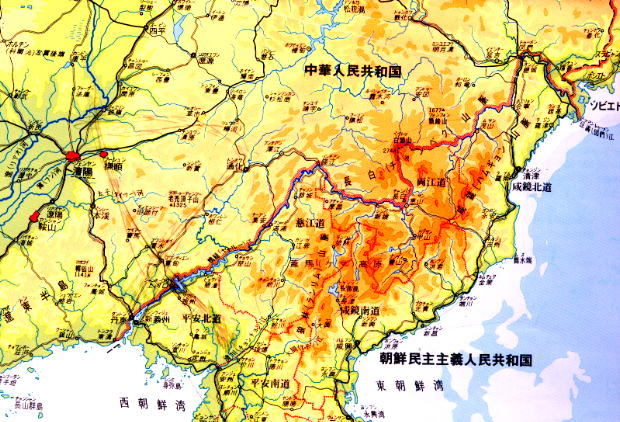

この時期の地図を参照、遼東を誰が占有しているか注意してみよう。

遼東あたりは、勢力範囲はめぐるましく変わる。

高麗の敵は? 「鮮卑」で、夫余系の高句麗は鮮卑と領土取り合う。

歴史 夫余=高句麗

鮮卑=後燕

327年 高句麗 ⇒

366年 前燕 ⇒ 鮮卑 遼東まで獲る

382年 前秦 ⇒ (漢族ではない。?族苻健

395年 後燕 ⇒ 鮮卑慕容氏

409年 高句麗 ⇒ 高句麗は遼東を獲る

領土拡大に努めた功績が必要なのに、新羅救援のため、海賊の「倭」を追撃するだけで半島南部まで行ったと仮定しても、領土や奴隷の獲得がないものに、談徳は大軍を出さないはず。

倭を後燕と解釈すると、それは追撃しただけでなく、結果、遼東を奪回したことになり、五万の大軍も理解できる。

高句麗と後燕との戦いは全て、この地図の範囲に入る。

395年

遼東は後燕 鮮卑慕容氏の領有。このあと、高句麗談徳は後燕を攻撃、遼東を獲る。

409年 高句麗は遼東を獲る (南燕、 北燕)

高句麗本紀の記録では

400年以降の歴史書の記録と石碑の中身を検討してみると、この部分は類似点が多い。

(A)

400年2月 燕王 2万の軍隊で攻めてくる。新城、南蘇二城攻略される。

(B)

402年 王 出兵 燕の宿軍城を攻撃、平州の刺史、城を捨てて逃亡。

(C)

404年 出兵 燕を侵した。

(D)

405年 燕王 遼東城(平州)を攻めたが、落城寸前、勝てずに帰る

(E)

燕王 契丹を攻めるが、契丹軍の数大きに驚き、装備をすてて帰る。その帰り 路、高句麗を攻撃。しかし、燕は三千余里も行軍、兵士疲れ果て、死者多し。高句麗の木底城を襲うが 、勝てずに帰る

石碑では

(1)

十年庚子(400年)

歩騎五万の大軍を遣わし、新羅の救援させる。 男居城から新羅城まで倭はその中に満ちていて、官兵が来ると倭賊は退くとある。官兵は、さらにその背後を追いかけて、任那加羅まで追撃する。

歴史書と比較すると (A)、(B)と相当し、

ここでは、ニ城が攻略されるのは似ている。そして反撃に出ると、敵は城をすてて逃亡というストーリも似ている。 これは402年の燕 宿軍城攻撃を書いていたのでは。

(2)

十四年甲辰(404年)、

而るに、倭が不軌にも帯方界へ侵入。大王出陣し、舟を連ねて。倭冦は敗北、斬殺無数

これは歴史書(C)に似る。

404年の燕への出兵に対応 地理を「見れば、燕の沿岸は渤海、遼東半島も燕、帯方まで 水軍で進軍するも可能。

(3)

十七年丁未(407年)

歩騎五万を派遣 、鎧一万余や数え切れないほどの軍資器械を獲得。

これは歴史書の(D)

燕王 契丹を攻めるが、敗退して帰る記事で、燕は三千余里も行軍、兵士疲れ果て、死者多」 の状況に似る。

以上、雰囲気は似ている。

(1)攻撃されて、城を攻略される。大軍で反撃、駆逐

(3)出兵

(4)燕 装備を棄てて帰る。疲れて使者多し