例えば、当時の古代国家を色分けすると

呉 大運河工事

越 海洋国家

済 山東半島 漁業 、塩業

燕

この分類からすると、

済−−−−倭 (魏書における倭、漁労民の雰囲気)

呉越−−呉 (仁徳の時代に見られるような運河工事もできそう)

BC5世紀 春秋戦国時代 呉越

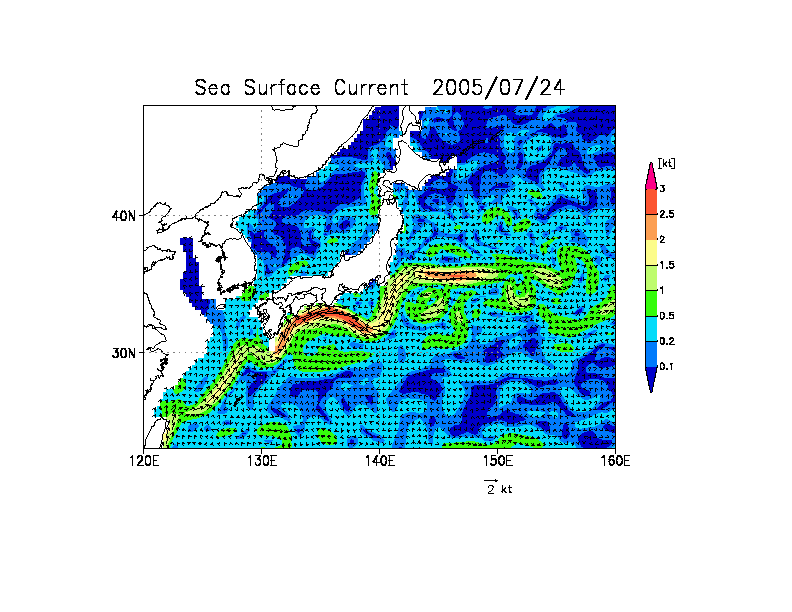

黒潮は北赤道海流を元として、西へ流れてフィリッピン諸島へぶち当たり、南北に別れる。北へ向かったのが黒潮。黒潮の流れは変化するものの基調の流れは普遍であろう。

。「呉」という国の中国での登場は、 はるか古代、これは紀元前4、5世紀の話で、 呉は、中国江南、揚子江以南流域が本拠。 列島に稲作をもたらした頃である。

例えば、当時の古代国家を色分けすると

呉 大運河工事

越 海洋国家

済 山東半島 漁業 、塩業

燕

この分類からすると、

済−−−−倭 (魏書における倭、漁労民の雰囲気)

呉越−−呉 (仁徳の時代に見られるような運河工事もできそう)

BC5世紀 春秋戦国時代 呉越

黒潮は北赤道海流を元として、西へ流れてフィリッピン諸島へぶち当たり、南北に別れる。北へ向かったのが黒潮。黒潮の流れは変化するものの基調の流れは普遍であろう。

黒潮は台湾の東海岸から九州を目指し、九州にせき止められるように本流は迂回して九州の南から日向、土佐、熊野沖を通る。九州の南で分岐した対馬暖流は北上。

対馬暖流は男女群島へぶちあたり、また対馬で遮られる」ように日本海へ注ぐ。男女群島から分かれた分岐は済州島へあたり半島の西へ流れる。

黒潮海路での「呉+倭」は? 呉系は倭の原動力とともに列島へ

黒潮海路と徐福伝説の地は?? 今から2200年も前、秦の始皇帝に仕え、その命により、東方海上の三神山にあるという不老不死の霊薬を求めて三千人の童男童女を引き連れて、、、。

黒潮本流−−−−本命は熊野? 熊野、新宮 −−徐福伝説

この熊野にきたという伝説。

中国では神武を当てる旨もあるが、、。 徐福が到着したのは?その一つ、三重県熊野市波田須

対馬暖流−−−こちらは九州北部へ

有明海に徐福伝説−−吉野ヶ里遺跡もそれだ。佐賀が徐福伝説の本家

(魏書の投馬!!)

伝承地を見れば、黒潮海路!!

青森小泊

富士吉田

三重県熊野

宮崎延岡

佐賀県武雄、佐賀、諸富

京都伊根

鹿児島串木野

東京八丈

記紀に全く富士山の話がないのは奇異だが、それは呉系の地盤?

黒潮本流は太平洋岸へ(古代は日本海側ばかり注目されるが、3世紀、例の魏の鏡が話題になるが、同じ頃、甲府盆地の南部、富士川の上流に呉の鏡が発見!!こんなところにも呉から人がやってきていたのだ。 ) この呉系は利根川河口 鹿島まで!!

富士川から甲府盆地 三珠町へ

半島への呉の流れは「呉+倭」

対馬暖流から

北上 半島系−−南部から西部海岸

海洋東進−−−出雲へ

陸地定着 −−−玄界灘

この分かれ目が壱岐あたりであろう。

この分岐は記紀のなかの神代記をみても、「三貴士の分治」が参考になろう。

伊都国

賀洛国

賀洛國は任那の最初の地点になる。

洛東江など、名前はその通り!! このころ伊都国とも 「後漢書」の「委奴」を「奴國」とするのが誤りのはじめ、、 あれは「委奴(イト)」であり、「呉」系の国

半島へ北上した集団は?

融合の過程

高麗=粛慎+南方呉

ヤール川河口あたりから東部へ、白頭山系へ ここで北から降りてくる粛慎系と出会う。

高句麗の誕生である。

さらに漢の時代、漢が朝鮮に進出、楽浪あたりまで漢となる。この楽浪で百済の源流。

高句麗、百済、新羅とも伝説上であるが、建国の時期はBC1世紀あたり。

この頃には呉系は遼東あたりまで進出

日本書紀から導かれた半島の国々の出自は?

第一 高麗 ------ 粛慎、 南方呉、

第ニ 百済(プル百済)---北方漢、粛慎、 南方呉---

第三 百済(オンジュ百済)-北方漢、粛慎

第四、 新羅------------粛慎、南方呉、

第五 新羅 ----------粛慎

第六 加羅 -------鮮卑、北方漢 粛慎餘

百濟國、本與高驪倶在遼東之東千餘里。其後高驪略有遼東、百濟略遼西。百濟所治、謂之晉平 郡晉平縣。

百済には2通りだが、源流は遼東あたりにいて、高麗が南下したら遼西へ移動したとか?

この百済はオンジョ百済。

、漢と 北から降りてきた粛慎とで遼東の東 ヤール川流域で融合−− オンジョ百済

プル百済 渡海して錦江流域で南方呉と融合!!

その後、オンジョ百済は高句麗を攻めて平壌を取るが、引いて、漢江流域に定着する。

百済も新羅も国として体裁を整えるのは4世紀後半

倭國の範囲は?

最後の「武」のところで

詔除武使持節、都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭王

これの具体的な場所は?

倭

新羅 慶州

任那−− 我が故郷 半島南部

加羅−−加羅 洛東江上流

秦韓−− 半島東南部

慕韓 − 半島南西部

ここで言う、任那、秦韓、募韓が、呉系の定着地!!

呉系は遼東まで行って、南北融合、高句麗の基礎となる。 また錦江ではプル百済の基礎、

当然は倭も支配。 倭というのは列島、海中の島々

この全体をみて「倭國」の領域

つまり、雄略はコムナリ百済、(プル百済系) 南方呉系なのだ。

南方呉系は 「倭」をはじめ新羅任那加羅秦韓慕韓」を領域とした。 彼から見ると、倭というのも

一つの領域と見る 。最後の慕韓は、いわゆる「コムナリ」!!

唐代の初期(7世紀)になるまでは、呉音が主流であったという。仏教臭の強い呉音読。「京」の字は「東京」では「キョウ」と呉音読み、 「京浜」では 「ケイ」 漢音読みする。 「正月」 呉音 しょうがつ 、「正義」、漢音 セイギ

現在でも中国方言の一つとして「呉語」がある。 使われる地域は、揚子江下流域の「 江蘇省- 蘇州, 無錫 ,南京 浙江省 ?上海,温州,杭州」

呉音が伝えられた時代は5世紀といわれる。この時は、丁度、コムナリ加耶が倭国へ移住してくる時期だ。呉音は仏教と共に伝来している。「呉」はまたもや「仏教」に関係あり。

呉は高麗と結びつくことにより、仏教を深める。 かたや(倭+鮮卑)は、反仏なのである。

呉との交流の記事が出てくるのは、4世紀後半から、5世紀後半にかけての期間、いわゆる、応神--雄略天皇の時代である。 この頃、コムナリから大量の移民があって、呉-高麗---コムナリ--筑紫--住吉とルートが出来上がる。 この頃、「倭国」の領土はかっての沿岸だけでなく、内陸部にも広がり、倭国最強、朝鮮半島南部を支配することになる。

だが、雄略天皇を境に、倭国は朝鮮半島南部を順次、他国(百済や新羅)に奪われて行き、最後は列島だけに。

----

仁徳12年( 324根) 高麗国 鉄の盾、鉄の的を献上 、高麗の客と会う

おそらく高麗が登場する最初。

高麗系天皇は「仁徳」、「孝徳」と「徳」がつく。そういえば、高句麗の「談徳王」も「徳」

仁徳58年 (370年) 呉国、高麗国から並びに朝貢

後刻、出てくるが、「呉」に行くには、「高麗」を経由している。また、南宋倭国伝でも、倭国の位置を表 すに、高麗を基準としている。

-----

応神14年(403年) 百済の王、縫工女 奉る---

応神20年 (409年) 秋 倭漢直 の祖 阿知使主、そのこ都加使主、並びに党類17県を率いて来帰

呉-高麗--コムナリ(熊津)---筑紫のルート!!

応神28年 (417年) 高麗から朝貢

応神37年 (426年) 春 阿知使主、そのこ都加使主を呉に派遣縫工女直支王のこの頃、呉との縫工女を求 む。二人はまず、高麗に渡って、呉に行こうとするが、道路わからず。 そのとき、高麗の王が、久礼波、 久礼志の二人を副えて使わす。 これによって呉に行くことができた。 呉の王は、工女兄媛、弟媛、呉織 、穴織の四人の婦女を与える。

応神41年(430年) 阿知使主 呉より筑紫に。 兄媛は宗像大神へ、あとの3人は呉衣織、蚊屋衣縫

----

雄略 8年(464年) 春 身狭村主青、檜隅民使博徳 を呉国に使はしむ。

10年(466年) 9月 帰国 呉のくれた二匹のトビをもってくるが、筑紫で水沼君の犬に噛まれて死ぬ。

12年(468年) 4月 再び呉へ使い

14年(470年) 正月帰国 手才の才人、漢織、呉織 衣縫の兄媛、弟媛をつれて住吉津へ

呉人を檜隅野に安置、よって呉原と名づける

この二人は、いずれも朝鮮系漢人の帰化人と解説にある。つまり、 呉-高麗--コムナリ(熊津)---筑紫のルートである。 応神天皇--雄略天皇自信、「呉人」の出自である。

またこの二人は、雄略天皇は誤って、人を殺すこと多く、天下からは評判良くなかったとある。ただ、雄略が恵みたまうのは、この二人。

応神陵古墳? あれは雄略のお墓

雄略は「呉」系であったゆえ、記紀(倭系)は呉に対して憎悪的である。 雄略の墓は貧弱!!

あれだけの雄略がこんなと思われる。 応神稜古墳は実は「雄略」の墓である。