高句麗と百済との戦い-帯方争奪 (1)

広開土王石碑文 抜粋

「倭」=「後」

「百残新羅旧是属民由来朝貢而倭以辛卯年来渡海破□□□羅以為臣民

(1)「倭」=「後」 すり替え説

倭と後は字体自体も良く似ているので思いついたが、、。

「倭」は「後」のすり替え、後は「後燕」の「後」である。

「百残新羅旧是属民由来朝貢而倭以辛卯年来渡海破□□□羅以為臣民

倭

後

領土的野心が強かった「広開土王」の名前から見て、「倭」の追撃なの記事など、まったく書くにあたいしないだろう。倭を追撃して新羅を助けたとしても領土的に得にならぬ。

[百済]を追撃して帯方奪還

後燕から遼東を奪取

歴史的にみて、致命的に抜けているのは鮮卑系との(例 後燕-鮮卑慕容」)との戦いである。前燕は元来、遼河下流にいて、高句麗が南下するに、真っ先の敵!!

「倭」を「後燕」と読み替えて見ると、

燕を遼東から蹴散らすことで、遼東を奪い領土拡張に努めたことが見えてくる。402年、高句麗は「後燕」から「遼東」を獲り、668年 高句麗滅亡まで、高句麗の領土となる。

当時の高句麗の戦略は広開土王の誕生とともに領土を飛躍的に広げる時期である。

百済と対抗 帯方郡の取り合い

後燕と対抗 遼東半島の取り合い

この境目は395年

、このあたりを境として、以前は百済、以後は後燕との戦い

である。 この領土拡張を基本に踏まえていく。

327年 高句麗 ⇒

366年 前燕 ⇒ 鮮卑 遼東まで獲る

382年 前秦 ⇒ (漢族ではない。?族苻健

395年 後燕 ⇒ 鮮卑慕容氏

409年 高句麗 ⇒ 高句麗は遼東を獲る

(2)396年 水軍を率いて「科残」を撃つ --

記事の内容は392年 百済攻撃の話 「科残」は「百済」か?

392年に百済討伐、漢水北部を確保する,これ以降、395年以降 百済との大きな

争いはしばらくない。 高句麗に敗れた百済は倭国に人質、倭国に近づく。百済の歴史書にもしばらく高句麗との争いはない。

高句麗は392年に、漢水北部を奪取、高句麗は以降、新羅と連合、百済は倭と連合。ついには、475年、百済漢城陥落させて、漢水流域を確保する。 668年 新羅・唐に滅ぼされるまで高句麗の領土 「百済」は南へ逃げる。

(3)

十年庚子(400年)

歩騎五万の大軍

「百残、新羅」 は遼東半島にあって「後燕」の配下 、元は高句麗の配下であったが、。

十年庚子(400年)

歩騎五万の大軍を遣わし、新羅の救援させる。 男居城から新羅城まで

これは「後燕」との戦い

「新羅」は「新羅城」であり、南部の「新羅国」を意味するのでもない。

それに5万の兵を新羅まで送るには相当の軍勢がいる。

五万の歩騎は「後燕」宿軍城 攻撃

後燕を攻撃するなら、五万の大軍は最大軍事力行使にふさわしい。

十年庚子(400年) 歩騎五万の大軍を遣わし、新羅の救援させる。

十七年丁未(407年) 歩騎五万を帯方へ遣わし

高句麗から陸伝いに新羅方面へ行くには、百済の領土を通過する必要があり、百済軍と対決も予想されるが、5万の歩騎はどう突破したのでろうか。三国史記を読んでも五万の大軍を出しているケースはない。高句麗の百済討伐(393年)でも4万の軍隊であり、海賊の倭を追い払うだけで、5万の歩騎を繰り出す理由は見つからない。例えば、

369年 高句麗が百済を攻める 3万の騎兵

371年 百済が高句麗を攻めたのは3万の軍

393年 百済討伐でも4万の軍隊

395年 高句麗が百済を迎え撃つ時 5千の精騎

475年 百済漢城陥落 3万 の軍隊

百済、新羅同盟 433年

また果たして、碑文の意図するように、高句麗は新羅救援のため、半島南部の加耶まで五万の歩騎が進軍できたろうか。新羅の歴史書から高句麗による新羅侵攻をみてみても、高句麗が新羅北辺を攻撃するのは5世紀も半ば以降である。

高句麗による新羅侵攻

454年 北辺侵略

455年 百済救援

468年、高句麗は、マツカツの兵1万で、新羅の悉直州城を攻め落としている。

474年 百済救援

481年 北辺侵入 百済、加耶軍とともに防戦

484年 百済とともに防戦

489年 北辺侵略

494年 薩水 犬芽城 牛山城

新羅、百済への攻撃は、5世紀も半ば過ぎると、俄然多くなる。433年、百済と新羅が和親。その頃、中国では、北燕(409--435)が436年滅び、北魏(386--534)が起こっている。

(4)

「任那加羅」という国はない。「任那」と「加羅」は別の国

第二面九行--「来背急追至任那加羅従抜城」

任那と読めるかどうかがまず問題であるが、読めるとしても大きな矛盾がある。

任那の文字については、414年建立の広開土王の碑文に現れるのが最も古いとされる。考えてみれば、「任那」が実在すれば、半島南部に痕跡があってしかるべきだし、倭国のどこかにまた痕跡があっても良い。戦前は任那の証拠を探しに力をそそいだらしいが、任那日本府を示すものは何も発見されていない。通説によると「まだ発見されていない」という。 問題は「任那加羅」である。石碑文の中の文字が「任那加羅」と読めるのかどうかも怪しいが、それは学者さんに任せよう。同じ時期462年、「宋書」巻九十七夷蛮伝・倭国」の倭の五王上表文に、「任那加羅」として書かれてある。これは倭国自身が書いた文章だから、任那加羅が出てきても不思議でもないが、「宋書」巻九十七夷蛮伝・倭国」では「詔して、武を使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事、安東大将軍、倭王に除す。」とあり、「任那」と「加羅」は別の国とされている。つまり「任那加羅」という国はどこにもない。

百済と対抗 帯方郡奪還

高句麗は371年、「故国原王 戦死]という最悪の事態、この苦境を乗り越えようとしたのが「広開土王」である。即位まもなく 高句麗は392年に漢水北部を奪取して、まずは目的達成する。

いわゆる 「 百済関彌城」の陥落

高句麗対百済 は「楽浪、帯方」の取り合いなのだ。371年、百済は高句麗 ピョンヤン城へ侵入、故国原王 戦死させるが、領土的には獲得せず、漢水まで退く。 広開土王になるやいなや高句麗は新羅と国交、北の百済(百残)(オンジョ百済)を攻撃する。南の百済(コムナリ加耶(プル百済)は、高句麗に荷担して、後方援助した。

--------------------

369年 高句麗 故國原王 出兵 3万の騎兵で百済攻める 百済 急襲して五千の首を取る

371年

高句麗 大挙して来る。バイスイのほとりで伏兵して急襲 高句麗敗北する。

371年 冬

百済は3万の軍で 高句麗ピョンヤン城へ侵入、故国原王 戦死

この一連の事件では百済優勢で、一方、高句麗は、「故国原王 戦死]という最悪の事態。 この苦境を乗り越えようとしたのが、広開土王である。

392年 新羅と国交 人質として新羅から「実聖」が来る。

--------------------------- ---------------------------

広開土王即位 (石碑では391年) 南進 百済攻略、北進して契丹攻略

392年

南へ百済を征伐、十城を陥落、百済関彌城を陥落。ここは四面が急峻で、海に囲まれた所。 20日目に陥落 4万の軍隊

------------------------

後燕との戦い 遼東半島奪還

以降の主なる敵は「後燕」である。 以下は歴史書での記事で、石碑とは異なる内容

になっている。

歴史書

394年 百済南辺を侵入

395年 精騎五千を率いて 百済を迎え討つ

395年 バイスイで百済と戦う。八千の首 バイスイ?今の「礼成江」か

400年2月 燕王 2万の軍隊で攻めてくる。新城、南蘇二城攻略される。

402年 王 出兵 燕の宿軍城を攻撃、平州の刺史、城を捨てて逃亡。

404年 出兵 燕を侵した。

405年 燕王 遼東城を攻めたが、落城寸前、勝てずに帰る

燕王 契丹を攻めるが、契丹軍の数大きに驚き、装備をすてて帰る。その帰り路、高句麗を攻撃。しかし 燕は三千余里も行軍、兵士疲れ果て、死者多し。高句麗の木底城を襲うが、勝てずに帰る

410年 南部巡行

石碑

(六年丙申(396年)

この年を以て、王躬が水軍を率いて、科残を討伐する。上陸して多数の城を奪う。 そして、攻めとった城の名前 が、第一面十行から十一行、第二面第三行まで、続く。ところが、ある城では服従せず、あえて交戦する。王は怒って、阿利水を渡 って城に迫ると、賊は城に退く。百済王は困窮して男女生口千人、細布千匹を献上。さらに、高句麗王に服して、今から以後、永く 奴客と為すこと自ら誓う。

結局、高句麗王は合計五十八城を奪い、王の弟や大大臣十人を連れて都へ帰ったとある。

九年己亥(399年)

百残が約束を違えて倭と和通したとあり、王が平壌に巡下したとき、新羅から「 倭人はその国境に満ちて、城池を潰し、以て奴客を民と為す」として、命をかけての救援要請がある。

十年庚子(400年)

歩騎五万の大軍を遣わし、新羅の救援させる。 男居城から新羅城まで倭はその中に満ちていて、官兵が来ると倭賊は退くとある。官兵は、さらにその背後を追いかけて、任那加羅まで追撃する。

十四年甲辰(404年)、

而るに、倭が不軌にも帯方界へ侵入。大王出陣し、舟を連ねて。倭冦は敗北、斬殺無数とある。この場合は水軍である。不軌にもと有るので、倭は西海岸を襲うことはまずなかったと判る。

十七年丁未(407年)

歩騎五万を帯方へ遣わし、鎧一万余や数え切れないほどの軍資器械を獲得。

南北融合の地

通説では百残や科残を「百済」と解釈しているけれど、、、。 対百済ではなく、対「後燕」との戦いという視点で見直せば?。

前半は百済、後半は後燕との戦いを書いているのだ。

また新羅という記事で半島南部をすぐ連想させるが、本当に当時の新羅は?

仮定

(1)

「百残、科残とも百済の前身、新羅も原始はこのあたりから発生」

加耶古代史観は「漢、夫余、呉等の南北融合」の地を「遼東、楽浪、帯方郡」あたりとするからこあたりにl百済や新羅を名のる集団がいても不思議ではない。

、

高麗 ------ 夫餘、 南方呉、倭

百済(プル百済)---北方漢、 夫餘、 南方呉---

百済(オンジュ百済)-北方漢、夫餘

------

(2)

後漢の時代の地図

高句麗南進、 327年

遼東 は高句麗

百済、新羅のでき始めるころ。

?

(3)

「百残、科残、新羅とも遼東半島にあり、後燕が遼東に進出することで

後燕の配下になる。

後燕 395年

百済も遼東に?

?

宗書では

百濟國、本與高驪倶在遼東之東千餘里。其後高驪略有遼東、百濟略遼西。百濟所治、謂之晉平

郡晉平縣。

百済、高句麗は遼東の東に居たが、高麗が遼東を取ると、百済は遼西をとるとある。 確かに、宋魏の時代には高句麗は遼東を回復 取る。この百済の遼西は何を意味する?としても、遼東半島近辺にも百済が居たことになる。

=========================================---

資料-1

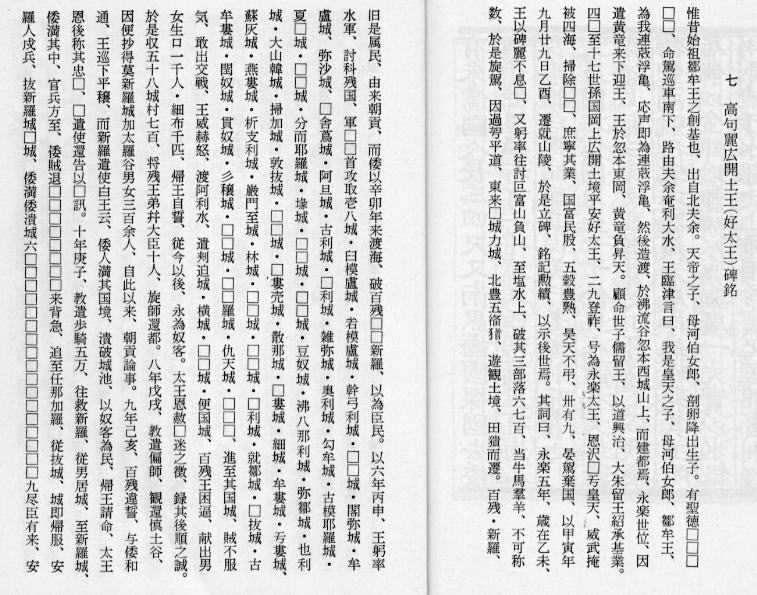

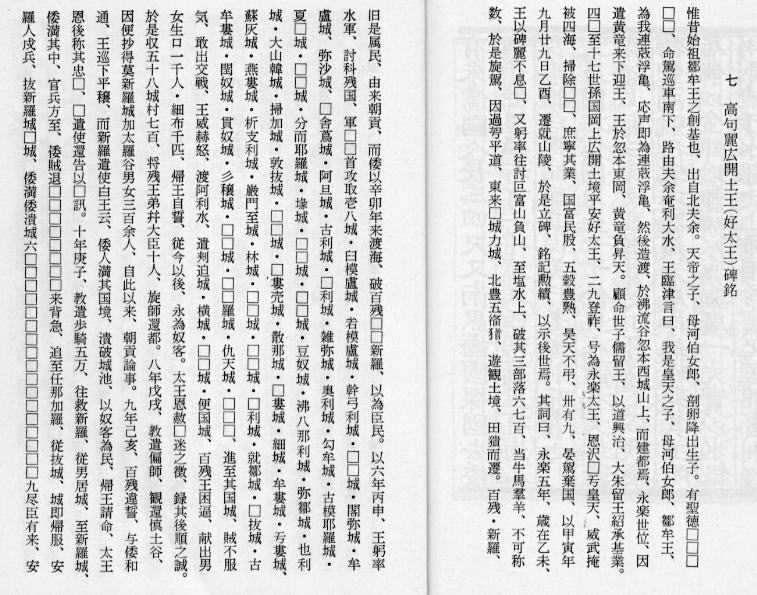

広開土王碑文

- 碑文は四面に彫られているが、一面六行までは、序文にあたり、一面七行から、三面八行までは、王の勲跡を編年的に記録したものとある。王の勲績をざっと読んでみよう。

--------------------------------------

五年乙未(395年)

「碑麗」が貢つがなかったので、討つとある。しばらく説明があり、土境を観て還るとある。土境とは国境か、牛馬、羊が出てくるので、「碑麗」とはどこかの遊牧民か。、この後に「百残新羅旧是属民由来朝貢而倭以辛卯年来渡海破□□□羅以為臣民」、これ以降は「以六年丙申王躬率水軍」の記事となる。

百残、新羅は古くから属民で、朝貢してきた。而倭以辛卯年来渡海破□□□羅以為臣民

辛卯年--391年

(六年丙申(396年)

この年を以て、王躬が水軍を率いて、科残を討伐する。上陸して多数の城を奪う。 そして、攻めとった城の名前 が、第一面十行から十一行、第二面第三行まで、続く。ところが、ある城では服従せず、あえて交戦する。王は怒って、阿利水を渡 って城に迫ると、賊は城に退く。百済王は困窮して男女生口千人、細布千匹を献上。さらに、高句麗王に服して、今から以後、永く 奴客と為すこと自ら誓う。

結局、高句麗王は合計五十八城を奪い、王の弟や大大臣十人を連れて都へ帰ったとある。

八年戊戌(398年)

東北の粛慎に遣わす、これ以来 朝貢

九年己亥(399年)

百残が約束を違えて倭と和通したとあり、王が平壌に巡下したとき、新羅から「倭人はその国境に満ちて、城池を 潰し、以て奴客を民と為す」として、命をかけての救援要請がある。

十年庚子(400年)

歩騎五万の大軍を遣わし、新羅の救援させる。 男居城から新羅城まで倭はその中に満ちていて、官兵が来ると倭 賊は退くとある。官兵は、さらにその背後を追いかけて、任那加羅まで追撃する。

十四年甲辰(404年)、

而るに、倭が不軌にも帯方界へ侵入。大王出陣し、舟を連ねて。和冦は敗北、斬殺無数とある。この場合は水軍である。不軌にもと有るので、倭は西海岸を襲うことはまずなかったと判る。

十七年丁未(407年)

歩騎五万を帯方へ遣わし、鎧一万余や数え切れないほどの軍資器械を獲得。

二十年庚戌(410年)

東夫餘の叛乱、 王躬率いて往く。城六十四、村一千四百を破る

功績の話は終わる。

-------

資料編

高句麗

石碑

百済

新羅

日本書紀

広開土王石碑文 抜粋 岩波文庫から引用

加耶古代史観へ戻る