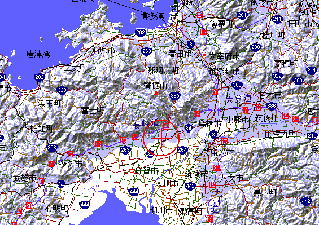

水行 10日---海岸沿い東回り、中津、国東半島まで

陸行 1月-----中津から耶馬溪経由

前原市のところが「伊都」

伊都国から南、背振山系を超えると、吉野ヶ里遺跡

邪馬台国は、その東方、甘木、杷木の丘陵地帯と?

磐井君の墓は八女市の丘陵にある。 「君」という狗邪系の印ならば、磐井君がいた八女あたりはかっての邪馬台国に近い。

邪馬台国は伊都の南にある。 しかし伊都の南側は背振山系で、直接行くのは到底無理な話である。邪馬台国等へいくには 山を迂回することになる。 背振山系迂回説

水行 10日---海岸沿い東回り、中津、国東半島まで

陸行 1月-----中津から耶馬溪経由

前原市のところが「伊都」

伊都国から南、背振山系を超えると、吉野ヶ里遺跡

邪馬台国は、その東方、甘木、杷木の丘陵地帯と?

磐井君の墓は八女市の丘陵にある。 「君」という狗邪系の印ならば、磐井君がいた八女あたりはかっての邪馬台国に近い。

伊都国から見て、投馬も邪馬壹国も南、すなわち山の向こうなのである。 地図の南では必ずしもないが、山の向こう、南方と言うこと、目に見えないものは方向示しにくい。 距離は近そうなのであるが、背振山を迂回して向こう側へいくねば。

郡から女王国まで12000

半島 7000

渡海 3000

末羅--伊都 500

計 10500

伊都から女王国まで、12000から上記の10500を差し引き、 1500とする。

伊都中心(以下の各国への距離は伊都中心とする)

------------

渡海部分は、実際3000もないですが、倭人伝の通り。

私の経験によると、

渡海部分は

釜山----厳原----郷ノ浦---呼子

の海路の比は

2:1:0.5 です。 釜山から呼子までは船でいけます。(歩かなくても)

倭人伝では、いずれも1000余里としていますけどね。

------------

地図 渡海ルート

伊都から女王国まで1500です。1500余里だから、それくらいを見れば倭人伝の言う女王国は九州筑後(杷木、甘木、朝倉、三輪あたりにひろがる丘陵

もしくは八女丘陵)にあったと考えるのが妥当な線。 八女は筑紫君磐井の墓のあるところで 伊都にあるのは「可也山」、これもカヤ、「狗邪」系の名残。

女王国の東は海に通じている。「女王国」の東、海を渡る」の言葉も意味深い。東へ行くと海があることを当時の倭人は知っていたのだ。もしくは、海岸から西へ行くと女王国がある。九州で、東に行くと海ということばから連想するのは?朝倉、的羽、杷木あたりだろう。

魏と通じたのが三十国、これを倭としている。海を越えたところの倭種はまだ魏と通じず。

新しい魏勢力は玄界灘沿岸に移動、従来からの伊都国を攻めて、奴國とかを取る。 これがいわゆる倭の大乱 2世紀後半、後漢の乱れ。 結果、伊都国は前原とかに狭められる。

不彌から南へ」行けば大宰府を超えて筑後に出れるが?

そうはいかない。筑後の抵抗勢力が防衛したのであろう。同じような状況は神武の東制¥でもしかり。 生駒山とか、大和川とかからはヤマトへ入れず、熊野まで海路迂回して、それから山越えしていく。 まるで水行10日、陸行1月のようであ

磐井 岩戸山古墳 6世紀前半

邪馬台国の後継者は?? 狗邪系は、卑弥呼なきあと大和東南部にも移動、九州でも狗邪系は勢力を維持。勢力分布は継体天皇の時代に、画期的に変化する。即ち、「物部」は(大伴)と連合を組んで、平群(高麗加耶)を殲滅して、大和での覇権を握る。

磐井君と物部との戦いで筑紫邪馬台国は終焉する。加羅系が狗邪系を駆逐した。

古事記は武烈天皇まで詳しいが、それ以降は簡単になる。 それはコムナリ加耶も途絶えて加耶勢力がいなくなったことによる。 継体天皇には磐井のことが簡単に記載される。

地図 江田船山古墳